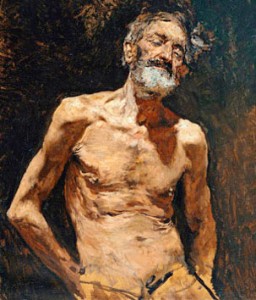

Mariano J. M. B. Fortuny (1838-1874): "Viejo al sol" En el cuadro se resalta el naturalismo de la figura: el declive de la piel y los músculos caídos por la edad, expuestos al calor de las primeras luces de la mañana. El artista nos muestra la figura del anciano sobre un fondo neutro para acentuar algunos contrastes, bañándolo con una espléndida luz solar, en la que el hombre se siente feliz, disfrutando del momento. La pintura refleja la particularidad del gesto del rostro, donde el anciano manifiesta su ánimo sereno y radiante.

«Cámbiale de aire al viejo, y mudará el pellejo»

Los autores antiguos de un Régimen de salud, desde el griego Hipócrates al catalán Arnaldo de Vilanova, pasando por los árabes, proponían como primera regla dietética elegir un ambiente idóneo: lo que llamaban aires y lugares.

*

Aires

Para el corazón tiene el aire dos funciones, dicen los salernitanos: refrigera su calor innato, evitando que se consuma la humedad radical; y elimina los humos producidos por las combustiones fisiológicas. El corazón atrae el aire necesario para su refrigeración mediante la diástole; y expulsa los humos dañinos a sus tejidos y a los espíritus vitales mediante la sístole[1].

A finales del siglo XV confirma Savonarola que Avicena y Galeno hacían más caso del aire solo que de las demás actividades dietéticas, porque da más alteración a los cuerpos humanos que todas ellas: «y esto vemos por experiencia: que alguna vez están los hombres enfermos de tales enfermedades que ni por buenos manjares ni por medicinas pueden sanar, y pasándose de un aire a otro sanan. Y por tanto, dice Avicena que no toda enfermedad se cura con su contrario, antes se cura con mudarse de lugar a lugar y de aire a aire»[2]. El aire es lo que impide la extinción del calor vital o «calor natural» localizado en el corazón; mientras que el alimento impide la extinción del «húmedo radical». Ese calor natural permanece de la misma manera que la llama se mantiene viva si hay aire. Según la doctrina galénica, el aire entra en el cuerpo principalmente a través del corazón, cuya sangre arterial lo lleva vivíficamente a los órganos y miembros, pero también entra por los poros de la piel[3].

Es más, según Arnaldo de Vilanova, el aire puro no sólo es provechoso para el cuerpo, sino también para el ánimo, «porque todas las operaciones del entendimiento, así que sean aprehendiendo, como juzgando o discerniendo, más clara y perfectamente se hacen cuanto más puro y bueno es el aire»[4]. El buen aire potencia a la inteligencia en las dos funciones básicas que los clásicos le asignaban: aprehender y juzgar, aprehendendo et iudicando, según el texto latino de Arnaldo.

Ahora bien, el cambio de aires puede ser perjudicial a los viejos. Enferman los viejos mudando el aire, por dos razones: «la primera por su debilidad; y la segunda por la gran fuerza que tienen para alterar los cuerpos las mudanzas de las regiones y aires: la cual alteración no puede sufrir la flaqueza de los viejos, y así son vencidos y privados de la vida con facilidad»[5]. La causa de la flaqueza del anciano está en el aumento de frialdad, la cual inhibe las acciones[6].

*

Lugares

El Tacuinum Sanitatis de Ibn Butlan introduce, además del aire, también las regiones, las estaciones y los vientos[7]. Había cuatro tipos de regiones, en consonancia con el predominio de cada una de las cualidades elementales: caliente, fría, húmeda y seca. La región ideal para la conservación de la salud era la de clima templado. Si la región fuere caliente en exceso «es cierto que los humores, la sangre y los espíritus se inflaman y se aumenta y predomina la cólera y se causan enfermedades agudas, ábrense los poros, disípase el calor natural y abréviase la vida». Si la región fuere muy fría «los espíritus se entorpecen, engruésanse los humores, auméntase el calor natural, celébrase mejor la cocción y alárgase la vida». Si la región fuere húmeda «el calor natural se embota, engéndranse crudezas y de ellas destilaciones y enfermedades largas». Finalmente, si la región es muy seca y arenosa, «hace los cuerpos duros, macizos y fuertes, consume los abundantes humores e impide que no se corrompan»[8].

*

Estaciones

También en cada una de las estaciones climáticas, o en los distintos tiempos del año, se han de tomar precauciones diferentes. La complexión del organismo sufre influencia de las estaciones: el cuerpo aumenta su sequedad y calor en el verano; pero incrementa su frialdad y humedad en el invierno, pudiendo ocurrirle una alteración enfermiza.

Explica Savonarola que en la primavera el aire es caliente y húmedo; en el estío es caliente y seco; en el otoño es frío y seco; y en el invierno es frío y húmedo. Cada estación tiene un influjo especial en el organismo.

En la primavera «comiénzase a multiplicar la sangre, y por esto en aquel tiempo es buena y segura la sangría»[9]. La primavera, época en que se mezcla temperadamente el principio activo (calor) con el principio pasivo (humedad) y aumenta el volumen de los humores sanguíneos, invita a excluir la ingestión de elementos calientes, como el vino y las carnes ovinas y bovinas (sustituibles por las más ligeras de volátiles). Es también la mejor época para ayunar.

En el estío viene la sed y «mengua el apetito de comer, como dice Avicena, y entonces se multiplica la cólera roja y hay enfermedades coléricas, como tercianas y fiebres coléricas; así que entonces se deben usar viandas frías y húmedas, habiendo siempre respeto al estómago».

En el otoño se multiplica la melancolía y «vienen cuartanas y enfermedades que surgen de cólera adusta como sarna, cáncer, carbuncos y semejantes, por ende se deben usar manjares húmedos y de frialdad templada»[10].

[1] P. Gil-Sotres, “Los «Regimina Sanitatis» y la higiene medieval”.

[2] M. Savonarola, Libreto de tutte le cosse che se magnano, 166-167.

[3] J. Sorapán, Medicina Española contenida en Proverbios vulgares de nuestra lengua, I, 439.

[4] Arnaldo de Vilanova, nº 1.

[5] J. Sorapán, I, 437.

[6] J. Sorapán, I, 439.

[7] «Estas, autumnus, hyems, ver; ventus orientalis, ventus occidentalis, ventus meridianus, ventus septentrionalis; muscus, camphora, candele; camere estuales, camere hyemales» (105-191).

[8] J. Sorapán, I, 440-441.

[9] M. Savonarola, 167.

[10] M. Savonarola, 168.

Gustos, emociones y hábitos

Gustos, emociones y hábitos El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria

El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores

Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores Mesa y Dietética Medievales

Mesa y Dietética Medievales

Deja una respuesta