En 1679 la escritora francesa Condesa D’Aulnoy (Marie-Catherine le Jumelle de Barneville, 1651-1705) escribió una «Relation du voyage d’Espagne», viviendo el monarca español Carlos II (1665-1700). Entró por Hendaya, con destino a Madrid. Su relato quiere ser un espejo de la cultura de España y sus costumbres de finales del siglo XVII. En muchas ocasiones carga las tintas; y en otras se le nota una clara animadversión hacia lo español, hasta el punto de que algunos críticos, también exagerando, encuentran en esta obra motivos de la «leyenda negra». Su aportación literaria más conocida es «Cuentos de hadas». De su «Viaje» elegiré aquellas páginas que hacen referencia a posadas, ventas y comidas de los principales lugares por los que pasó.

‟Me parece oportuno describir de qué modo vivimos en estas posadas, y hago cuenta de que muy poco irá de unas a otras. Cuando se llega, mohíno y maltrecho, abrasado por los ardores del sol o convertido en témpano de nieve (porque no hay temperatura media entre dos bien extremas), ni se halla puchero en la lumbre, ni un plato fregado. Se entra por el patio y se sube al piso por una escalera tan estrecha y difícil como una escalerilla de mano.

„El patio está lleno de mulas y arrieros que hacen servir las albardas de mesa por el día y de almohada por la noche. Comen y duermen en amistosa compañía con las bestias, que comparten con ellos el trabajo. La señora de la casa, mal pergeñada, con un vestido viejo y desabrochado, corre a ponerse su traje de los días de fiesta mientras el viajero se apea, y no falta jamás a este requisito, porque son tales mujeres tan presuntuosas como pobres.

„El huésped es guiado a un aposento cuyas paredes son bastante blancas y están cubiertas de cuadros devotos muy mal pintados. Las camas no tienen colgaduras; las colchas, bastante decentes, son de algodón con flecos; las sábanas, del tamaño de una toalla; las toallas, poco mayores que un pañuelo de sonar; y es preciso alojarse en una posada importante para disponer de media docena de servilletas, pues en la mayoría no se ve una sola servilleta ni tampoco tenedores. No hay más que un vaso en toda la casa, y cuando los arrieros lo cogen primero, cosa que suele acontecer, es preciso esperar con paciencia a que se hayan servido, si no se prefiere beber con el jarro. Es imposible calentarse junto al fuego de las cocinas, porque, como éstas no tienen chimenea, el humo ahoga. El hogar está en el centro y se pone a la lumbre sobre una teja lo que se quiere asar: cuando está quemado por una parte, le dan la vuelta. Si es grande la pieza, se ata de un cordel pendiente de una viga del techo y recibe el calor de la lumbre; la hacen girar con la mano y el humo la pone tan negra que sólo su vista ya repugna. Seguir leyendo

Gustos, emociones y hábitos

Gustos, emociones y hábitos El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria

El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores

Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores Mesa y Dietética Medievales

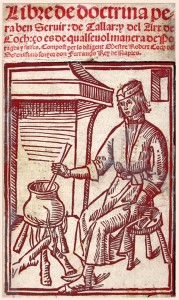

Mesa y Dietética Medievales