Georgia O’Keeffe (1887-1986): “Fruto tropical”. Dentro de las tendencias modernistas americanas, le gustaba expresarse utilizando la línea, el color y el sombreado armoniosamente. Exploraba las posibilidades multicolores de la pintura de flores, paisajes y frutos, con especial atención a los verdes sensuales.

Nutrigenética

Aunque la nutrición estuvo siempre sujeta a experiencias e hipótesis plausibles, el rendimiento científico no ha sido completamente suficiente. La ciencia requiere conocer hechos más exactos y, como contrapartida, aplicaciones médicas más seguras.

En los recientes estudios sobre alimentación humana viene cobrando interés, con todo derecho, el avance que supone pasar de la revolución química –que ha sido la época clásica de la nutrición moderna– a la revolución genómica. La investigación nutricional está ya siendo pilotada por los avances en la genética y la genómica, la cual pone su foco de atención en la molécula.

Resulta que las diferencias en la respuesta dietética se debe a la existencia de un componente genético. De ahí que el interés científico se haya desplazado a las interacciones entre los genes y los nutrientes a escala molecular. Estas interacciones son dinámicas, y se mantienen desde la concepción a la edad adulta.

Tal dinámica interactiva se desarrolla en función del ambiente en que se vive. En la ingesta alimenticia estamos expuestos al factor ambiental, el cual contribuye a la formación de hábitos dietéticos que tienen su expresión génica sobre un fenotipo específico.

La Nutrigenética aporta, en este punto, unos datos que son interesantes no sólo para la dietética, sino también para la filosofía de la alimentación, de la que normalmente me ocupo.

Gustos, emociones y hábitos

Gustos, emociones y hábitos El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria

El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores

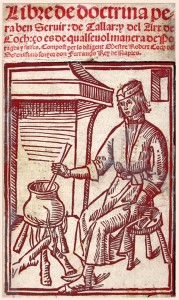

Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores Mesa y Dietética Medievales

Mesa y Dietética Medievales