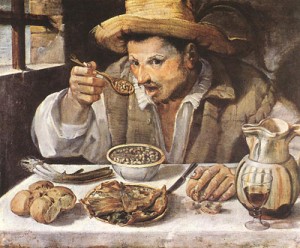

Paul Émile Chabas (1869-1937), «Coin de Table». Los comensales atienden con respeto y cortesía a una persona acompañante que les habla desde el extremo oculto de la mesa. Todo en el cuadro expresa cortesía, desde la vajilla a las flores, pasando por el elegante vestido de los comensales.

Qué es la cortesía

Un comensal, un camarero, un chef muestran cortesía cuando manifiestan respeto, atención y afecto hacia las personas con las que se encuentra en su trato normal. Tal respeto no se dirige a una cosa, sino a una persona. La cortesía es una relación interpersonal.

Así entendida, la cortesía tiene que ver con la “urbanidad” o, en sentido amplio, con las “buenas maneras”. Una persona “cortés” es atenta, respetuosa, comedida, afable, urbana.

He de advertir que el tiempo, o la historia, ha ido ensayando sobre los comensales maneras de urbanidad, pero no siempre esas maneras han sido lo suficientemente buenas. Por ejemplo, antiguamente en la mesa se comía con los dedos, se eructaba y escupía, no existían cubiertos, ni reglas determinadas para comer, ni ninguna norma fija. Ya analizamos esto en el artículo El tenedor: un cortesano en la mesa y en Emociones blancas: manteles y servilletas.

Yo supongo que las actuales «maneras» de mesa (desde la posición simétrica de los cubiertos al perifollo de la servilleta) irán paulatinamente cambiando -no desapareciendo, sino cambiando-. Así son las costumbres. Y es de esperar que con ello nunca quede eliminada la cortesía, la cual responde a una actitud espiritual que va más allá de las rutinas.

Las consideraciones que siguen me han sido sugeridas por la lectura de una obra de Romano Guardini, adaptadas ahora a los fines de este blog.

La cortesía no es superficial

La cortesía es respeto a la persona. En el respeto radica precisamente la significación de lo que se llama cortesía. Con ella no se alude a nada exterior o superficial. La auténtica cortesía es expresión del respeto a la persona humana. Hace que quienes se encuentran en un mismo espacio vital puedan convivir sin herirse mutuamente; más aún, convivir con la dignidad de personas.

Seguir leyendo

Gustos, emociones y hábitos

Gustos, emociones y hábitos El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria

El hambre inventiva: cuestiones de cultura alimentaria Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores

Tradición y Cultura en la alimentación de las personas mayores Mesa y Dietética Medievales

Mesa y Dietética Medievales